De un modo casual pude ver hace pocas semanas «El buen nombre», película dirigida por Mira Nair y basada en la novela del mismo nombre de Jhumpa Lahiri, que cuenta la historia de una familia india en nueva York. Los Ganguli se mudan de Calcuta luego de casarse, pues al marido -hombre religioso y apegado a sus tradiciones pero graduado en Harvard- le espera un estupendo trabajo en los Estados Unidos. Es en ese país donde nacerán los dos hijos de Ashoke y Ashima, pero la formación occidental que allí recibirán los niños va a agregar al peso de la nostalgia, tensiones inevitables por los constantes conflictos con su cultura de origen. La expresión mayor de esos conflictos será la crisis de identidad de Gogol, el primogénito, al terminar el colegio, que pasará por rechazar hasta su propio nombre, pero que revertirá dramáticamente a la inesperada muerte de su padre.

No voy a proponerles una apreciación cinematográfica sobre esta película, a la que algunos críticos especializados le hacen varios reclamos, porque ese no es mi oficio. Sí quiero subrayar algunas cuestiones que llamaron mi atención.

Las primeras escenas muestran el rito de vinculación de las parejas en la tradición cultural del país: el hombre ha puesto atención en una muchacha y visita su casa acompañado de toda su familia, la cual toma la palabra en su nombre, requiriéndola para él; luego, la familia de ella la llama y le pide demostraciones de sus cualidades artísticas, al tiempo que elogian sus demás virtudes. Los involucrados no hablan, sus padres lo hacen por ellos y deciden finalmente la unión de ambos jóvenes, considerándola conveniente para todos.

En ese contexto, la película muestra después a los recién casados en una clásica relación de subordinación, donde Ashoke es el que toma las decisiones y Ashima la que se somete a ellas sin protestar. Y aunque la vida de pareja se muestra en general como una relación amable, en la que ella parece sentirse finalmente complacida, las escenas de los primeros días de su convivencia en Nueva York muestra a una Ashima triste y desencantada, arrastrada a un lugar extraño, ajeno y distante de todo lo que amaba, debiendo escuchar de su flamante marido básicamente instrucciones sobre asuntos domésticos que debía seguir al pie de la letra para no provocar su indignación.

Esto es tan evidente a lo largo de la historia, excepto para quienes tienen el ojo habituado a la «normalidad» de estos roles de pareja, que en el paseo por el Taj Mahal, estando sus hijos ya bastante crecidos, Ashoke pregunta a su mujer por qué siempre le ha dicho «sí» a todo. Y ella le responde con profunda ironía: «¿Qué clase de respuesta esperas? ¿Quieres que te lo diga al estilo norteamericano? Si es así, entonces te diré que lo he hecho porque te amo».

Ciertamente, esta no será la pauta con la que sus hijos crecerán en Nueva York, en particular Gogol, el primogénito. Más allá del modelo familiar, Gogol vive su adolescencia como rebeldía contra su herencia y sus mandatos culturales, esforzándose por encontrar lo que había de sí mismo por debajo de los moldes y etiquetas adjudicados por sus padres, empezando por su propio nombre, el de un escritor ruso de personalidad conflictiva y vocación suicida a pesar de su fama y su talento literario. Gogol va a encontrar, primero en Maxine, su primera novia, y luego en Moushimi, hija de unas amistades familiares que vive en norteamérica el mismo proceso de reconstrucción de su identidad cultural en que estaba él empeñado, el contraejemplo que estaba buscando. Claro que en el caso de Moushimi, con quien llega a casarse, se va a topar con el paradigma opuesto a la rigidez de sus estereotipos familiares, es decir, con una muchacha que reiventa a cada instante sus roles y sus pautas, dejándose llevar por sus emociones incluso hasta los brazos de un amante.

La inesperada muerte de su padre, sin embargo, va a provocar un giro en las búsquedas de un Gogol ya adulto y profesional, un reencuentro con el valor de sus tradiciones culturales y de la fidelidad familiar, con el sentido de varias atribuciones, empezando por la forma de vestirse y terminando en su nombre, asociado de un modo casi cabalísto por su padre a su insólita sobrevivencia en un accidente ferroviario del que nunca hablaba.

Sólo quiero compartir una de las muchas preguntas que una historia como esta me suscita y tiene que ver con el rol de la educación en la formación de las identidades. Algo que quizás está más allá de las intenciones de sus realizadores pero que no puede dejar de apreciarse es cómo el sistema educativo le pasa por encima a Gogol y a sus dilemas existenciales, que tienen que ver con lo que Jaques Delors llamaba el aprender a ser uno mismo, en contextos socioculturales y familiares complejos, en todos sus años de formación escolar. Delors sostenía a inicios de los 90 que ayudar a dar respuesta a esas búsquedas esenciales de cualquier ser humano, era uno de los grandes desafíos de la educación del siglo XXI. Me temo, sin embargo, que esta es una tarea de la que aún no se siente notificada

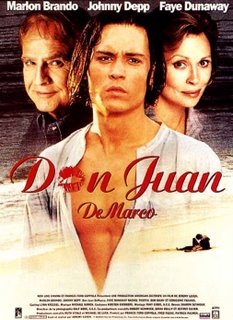

Nombre: El buen nombre (The namesake)

Genero: Drama

Director: Mira Nair

Guión: Sooni Taraporevela

Música: Nitin Sawhney

Intérpretes: Kal Penn, Tabu , Irrfan Khan, Jacinda Barrett, Zuleika Robinson

Duración: 122

Nacionalidad: EE.UU.

Año: 2006

No voy a proponerles una apreciación cinematográfica sobre esta película, a la que algunos críticos especializados le hacen varios reclamos, porque ese no es mi oficio. Sí quiero subrayar algunas cuestiones que llamaron mi atención.

Las primeras escenas muestran el rito de vinculación de las parejas en la tradición cultural del país: el hombre ha puesto atención en una muchacha y visita su casa acompañado de toda su familia, la cual toma la palabra en su nombre, requiriéndola para él; luego, la familia de ella la llama y le pide demostraciones de sus cualidades artísticas, al tiempo que elogian sus demás virtudes. Los involucrados no hablan, sus padres lo hacen por ellos y deciden finalmente la unión de ambos jóvenes, considerándola conveniente para todos.

En ese contexto, la película muestra después a los recién casados en una clásica relación de subordinación, donde Ashoke es el que toma las decisiones y Ashima la que se somete a ellas sin protestar. Y aunque la vida de pareja se muestra en general como una relación amable, en la que ella parece sentirse finalmente complacida, las escenas de los primeros días de su convivencia en Nueva York muestra a una Ashima triste y desencantada, arrastrada a un lugar extraño, ajeno y distante de todo lo que amaba, debiendo escuchar de su flamante marido básicamente instrucciones sobre asuntos domésticos que debía seguir al pie de la letra para no provocar su indignación.

Esto es tan evidente a lo largo de la historia, excepto para quienes tienen el ojo habituado a la «normalidad» de estos roles de pareja, que en el paseo por el Taj Mahal, estando sus hijos ya bastante crecidos, Ashoke pregunta a su mujer por qué siempre le ha dicho «sí» a todo. Y ella le responde con profunda ironía: «¿Qué clase de respuesta esperas? ¿Quieres que te lo diga al estilo norteamericano? Si es así, entonces te diré que lo he hecho porque te amo».

Ciertamente, esta no será la pauta con la que sus hijos crecerán en Nueva York, en particular Gogol, el primogénito. Más allá del modelo familiar, Gogol vive su adolescencia como rebeldía contra su herencia y sus mandatos culturales, esforzándose por encontrar lo que había de sí mismo por debajo de los moldes y etiquetas adjudicados por sus padres, empezando por su propio nombre, el de un escritor ruso de personalidad conflictiva y vocación suicida a pesar de su fama y su talento literario. Gogol va a encontrar, primero en Maxine, su primera novia, y luego en Moushimi, hija de unas amistades familiares que vive en norteamérica el mismo proceso de reconstrucción de su identidad cultural en que estaba él empeñado, el contraejemplo que estaba buscando. Claro que en el caso de Moushimi, con quien llega a casarse, se va a topar con el paradigma opuesto a la rigidez de sus estereotipos familiares, es decir, con una muchacha que reiventa a cada instante sus roles y sus pautas, dejándose llevar por sus emociones incluso hasta los brazos de un amante.

La inesperada muerte de su padre, sin embargo, va a provocar un giro en las búsquedas de un Gogol ya adulto y profesional, un reencuentro con el valor de sus tradiciones culturales y de la fidelidad familiar, con el sentido de varias atribuciones, empezando por la forma de vestirse y terminando en su nombre, asociado de un modo casi cabalísto por su padre a su insólita sobrevivencia en un accidente ferroviario del que nunca hablaba.

Sólo quiero compartir una de las muchas preguntas que una historia como esta me suscita y tiene que ver con el rol de la educación en la formación de las identidades. Algo que quizás está más allá de las intenciones de sus realizadores pero que no puede dejar de apreciarse es cómo el sistema educativo le pasa por encima a Gogol y a sus dilemas existenciales, que tienen que ver con lo que Jaques Delors llamaba el aprender a ser uno mismo, en contextos socioculturales y familiares complejos, en todos sus años de formación escolar. Delors sostenía a inicios de los 90 que ayudar a dar respuesta a esas búsquedas esenciales de cualquier ser humano, era uno de los grandes desafíos de la educación del siglo XXI. Me temo, sin embargo, que esta es una tarea de la que aún no se siente notificada

Nombre: El buen nombre (The namesake)

Genero: Drama

Director: Mira Nair

Guión: Sooni Taraporevela

Música: Nitin Sawhney

Intérpretes: Kal Penn, Tabu , Irrfan Khan, Jacinda Barrett, Zuleika Robinson

Duración: 122

Nacionalidad: EE.UU.

Año: 2006

+flickr.jpg)